上付き文字:`a [上付き文字] `n

下付き文字:`b [下付き文字] `n

特殊文字:`[特殊文字表の番号] [文字]`0

特殊文字の対応表の表示:run font.gs [表の番号]

GrADS scriptを利用する。

まず座標の相互変換を行う。world座標(lon,lat)をGrADS上の(X,Y)座標にするので

'q w2xy [lon] [lat]'

のようにする。この結果をsubwrdを使って

lonx=subwrd(result,3)

laty=subwrd(result,6)

'draw mark 2 'lonx' 'laty' 0.1'

のように変数に入れてdraw markすればよい。(この例では丸いマークがsize=0.1で描かれる)

(X,Y)だけでなく(Z,T)についても同様に出来る(はず・・・?)

| コマンド | 変換前の座標 | 変換後の座標 |

|---|---|---|

| xy2w | (X,Y)系 | world系 |

| xy2gr | (X,Y)系 | 格子番号系 |

| w2xy | world系 | (X,Y)系 |

| w2gr | world系 | 格子番号系 |

| gr2w | 格子番号系 | world系 |

| gr2xy | 格子番号系 | (X,Y)系 |

xanim.gsで使えるオプションは、

| オプション | 説明 |

|---|---|

| -contour | shadeとcontourを描画(デフォルト) |

| -nocontour | shadeのみを描画 |

| -grfill | grfillで描画 |

| -notitle | タイトルを書かずに描画 |

| -levs | 現在設定されているclevsやccolsで描画 |

| -pause | マウスクリックでコマ送り(左:進む、右:戻る、中央:閉じる) |

| -sec [n] | n秒毎にコマ送り |

| -repeat [n] | n+1回繰り返し再生する |

| -skip [n] | nコマごとに表示 |

| -script [name] | [name]のスクリプトを実行 |

東西または南北方向でない斜め方向の鉛直断面図は、GrADSのコマンドである

collect, gr2stn, coll2gr

などを使う事で描くことが出来る。しかし、

collect 1 gr2stn([var], [lon],[lat])

とする時に、[var]を予めdefine等を使って定義していると、

coll2grする時にエラーが返ってくる。(次元が合わない、というメッセージ)

これを避けるためには、観測値などのデータも気候値やその他の統計量を先に求めて出力しておく必要がある。

collectについてちゃんと理解すればもっと良い方法がある気がするのだが・・・

背景色を白くするには、

set display color white

とすれば良いのだが、この後に一度画面をclearしておかないと表示がおかしくなる。

GrADS2.0系ではユーザ定義関数を用いることが現在不可能である。

そのため、eofgradsなどを用いたい際にはGrADS1.9系を使う必要がある。

その際、hostをきちんと読み込んでくれないというバグ?が存在するため、環境変数DISPLAYで

localhost⇒localのIPとしなくてはならない。

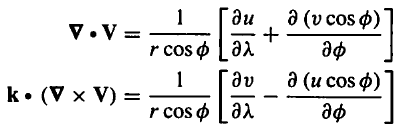

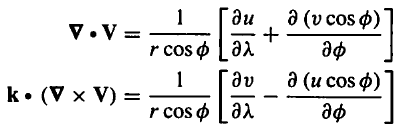

hdivg, hcurlについては「水平発散、水平渦度を計算する」としか説明が書かれていないが、

地球半径を考慮した、球面座標系のそれぞれの値を計算してくれている。(以下の式)