海洋前線帯とエアロゾル・雲相互作用

| A02-K7. 海洋前線帯とエアロゾル・雲相互作用 | |

|---|---|

| 代表 | 小池 真#(東京大学・准教授) |

[学位取得:#気象学]

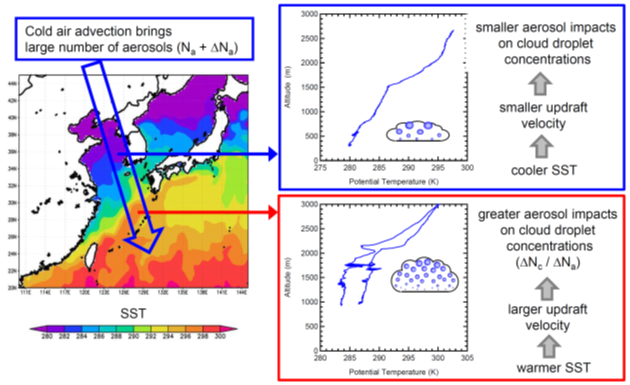

2009年に東シナ海で実施したエアロゾルと雲の航空機観測から、黒潮の高い海面水温(SST)が、エアロゾルの雲物理への影響(エアロゾルの間接効果)の強さを増幅させている可能性が示された(Koike et al., JGR 2012)。この観測では、高いSSTが大気の鉛直安定度を低下させ対流中の上昇流を強めることにより、エアロゾルによる雲粒数濃度の増大効果が増幅していた。この発見(仮説)は、大陸から東シナ海・西太平洋への大気の流れが人為起源の高濃度エアロゾルを輸送するとともに、場所や季節に依存して高いSSTとの温度コントラストによりエアロゾル間接効果を増大させる可能性を初めて示したものであり、アジアのエアロゾルの影響評価において重要な知見と考えられる。

本研究ではすでにH25年7月に船舶との同時航空機観測を実施した。この観測では気候系のhot spotの集中観測の一環として実施されたJAMSTECの研究船「かいよう」による黒潮続流での船舶観測に同期して、航空機からエアロゾルと下層雲の観測を実施した。現在この観測データを解析中であるが、この観測によりSSTのエアロゾル間接効果への影響を一般化かつ定量化することを目指す。本研究ではさらに領域3次元数値モデルWRF-chemの計算により、この海洋前線帯において形成される雲へのSSTの影響を調べる。高いSSTを取り除いた数値実験などにより、SSTの下層雲のマクロ量(雲の厚さなど)への影響と、ミクロ量(雲粒数濃度、エアロゾルの間接効果)への影響を調べる。